「この空気をつくること自体が芸術」だった。芸術家が種を播き、今へとつながる藤野の広がり

証言4:西村繁男さん/佐藤純さん/さとうますよさん

「最近、芸術村って言われなくなったよね」

在住芸術家の方と話しているとき、ときおり出てくるのがこの言葉です。確かに現在の藤野は、芸術と言われてパッとイメージするような、わかりやすいアート的要素はすぐには見えてきません。むしろまちづくりやソーシャルデザイン、環境などの文脈で注目されることが増えてきているように思います。

その一方で、誰もが口を揃えて言う言葉もあります。

「でも、その根本にはアートがあるよね」ということです。

今回は、藤野ふるさと芸術村メッセージ事業が始まった当時から藤野で暮らし、芸術家集団「きのこぷらんにんぐ」のメンバーでもある西村繁男さん、佐藤純さん、さとうますよさんの3名の在住芸術家に話を伺いました。

「きのこぷらんにんぐ」は、現在の藤野コミュニティにおける原点的マインドを生み出し、それをまちじゅうに広げていった立役者ともいえるチーム。芸術村構想から始まった藤野の歩みを、いちばんの当事者でもあるアーティスト・サイドの彼らはいったいどう見てきたのでしょうか。

―プロフィール―

西村繁男(にしむら・しげお)/絵本作家

1947年生まれ、高知県高知市出身。「おふろやさん」「やこうれっしゃ」「おでんさむらいシリーズ」「絵で読む広島の原爆」など多くの著書で知られる。妻は絵本作家のいまきみち、娘は絵本作家のにしむらあつこ。1980年に藤野へ移住。メッセージ事業以降、在住芸術家と交流を深め、さまざまな芸術事業に携わる。2017年、神奈川近代文学館にて「絵本作家・西村繁男の世界展」開催。2019年、相模原市市民文化勲章を受賞。令和2年度藤野ふるさと芸術村メッセージ事業推進委員会委員長。きのこぷらんにんぐメンバー。

佐藤純(さとう・じゅん)/グラフィックデザイナー(karas superstudio)

1949年生まれ。本の装丁やCDのジャケット、企業のポスターやパンフレットなど、さまざまなグラフィックデザインを手掛けてきた。1988年、子育てのために藤野へ移住。自宅はハーフビルド、小屋やオフィスをセルフビルドするなど、ものづくりの達人でもある。メッセージ事業には初期から携わり、藤野で制作されているデザイン物の多くは彼の手によるもの。きのこぷらんにんぐメンバー。

さとうますよ/クラフト作家

「しぜんと遊ぶ」主宰。1959年生まれ。藤野生まれ藤野育ち。昔のものをリサイクルしたり、自然にあるものを使ってさまざまな作品を生み出す。子育てのために藤野にUターンしてきたあと、友人知人に頼まれていろいろなものをつくるうちにそれが仕事に。OLとして働いた経験から、芸術家でありながら事務作業もできる貴重な人材。令和2年度藤野ふるさと芸術村メッセージ事業推進委員会副委員長。きのこぷらんにんぐメンバー。

在住芸術家、全員反対からのスタート

さとうますよさん

藤野を芸術村にする。

そんな行政の発案は、最初から在住芸術家に歓迎されたわけではありませんでした。メッセージ事業が始まる少し前、町役場から「アートリゾート芸術村計画」について意見が聞きたいと言われた5、6名の在住芸術家らは、特に施設などの建設について、全員が否定的な意見を述べました。

ますよ:建物を建てても中身がなかったら意味がない。中身がないのに高いお金をかけるのはもったいないから建物はいりませんって全員一致で反対したの。

役場としては「つくってください、お願いします」って言われるための場だったと思うんだよね。実際つくるつもりもあったと思うんだけど、参加した芸術家が全員反対で、それで計画がなくなっちゃった(笑)。細かい内容は忘れちゃったけど、とにかくハードよりもソフトの部分をつくってくれっていうことを言っていたと思う。

芸術とは何か。その問いを向けたとき、おそらく行政と芸術家は違う方向を見ていたのだと思います。だから行政がつくってくれると言ったものに対して、彼らはまったくピンとこず「いらない」と言い切ったのです。ある意味で波乱の幕開けですが、これが結果的に、ハードに頼らずソフトを重視する藤野コミュニティの有り様にもつながっていきます。

自主企画で開催された「砂の曼陀羅」

西村繁男さん

広告代理店が入り、かなり大規模にスタートしたメッセージ事業。そうした方向性もあり、最初期の在住芸術家の関わりはごくわずかでした。ただし、企画のひとつとして「藤野町在住芸術家作品展」が小規模ながら実施されており、町役場の調査によってどんな芸術家が住んでいるのかが判明していきました。

そして1990年、在住芸術家による初の大規模アートイベント「砂の曼陀羅」が開催されます。

純:建築家の天野翼さんという人がいたんだけど、その頃は天野さんの家が芸術家のたまり場になっていたんだよね。藤野以外の芸術家もいっぱい遊びにきていたんだけど、そこで「イベントをやろう」って盛り上がって、それが在住芸術家がまとまる最初のきっかけになったみたいだね。

西村:僕も最初は「砂の曼陀羅」がきっかけでみんなと知り合った。町会議員だった三宅節子さんから、ほかにもアーティストが住んでるっていう話は聞いていたんだけれども、それまでは会う機会が全然なかったんだよね。

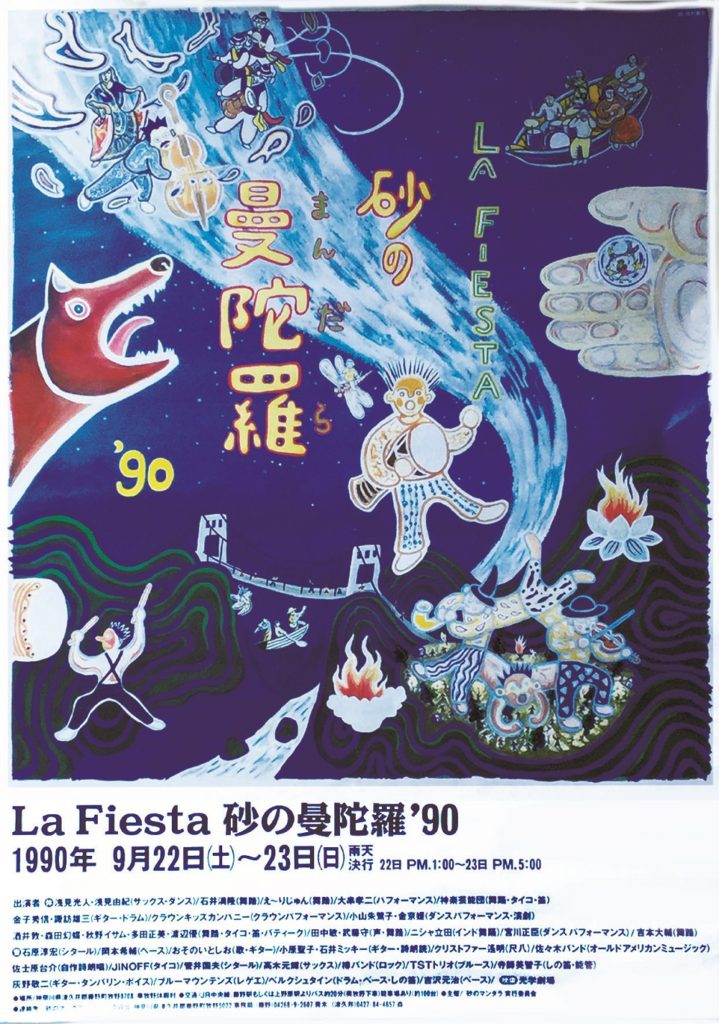

砂の曼陀羅ポスター

「砂の曼陀羅」はキャンプ場を貸し切って開催。現在のアート系イベントに通じる雰囲気がすでにある

インターネットも携帯電話もイベントもなかった時代。そこそこ広い藤野では、違う集落で暮らす芸術家同士が知り合う術はありませんでした。それが「砂の曼陀羅」の開催によって一気につながっていったのです。

彼らの芸術に対するスタンスは、ここでも変わりませんでした。「尖ったことをやりたいから助成金はもらうべきではない」と、イベントにかかる費用をすべて自分たちで負担したのです。つまり「砂の曼陀羅」は、在住芸術家による初めての企画にもかかわらず、メッセージ事業とはまったく無関係に開催されたもの。彼らはお金よりも行政のサポートよりもまず、「自由に表現できること」を優先しました。

信頼と希望の先に、アートスフィア誕生

佐藤純さん

そして「砂の曼陀羅」から2年後の1992年、メッセージ事業が県から町へと移管され、地域住民のアート活動を支援する形に方向転換されたことから、ようやく在住芸術家とメッセージ事業の直接的な関わりが生まれました。日頃から親交があった役場職員の河内正道さんや中村賢一さんから「この予算を使って何かイベントをやってくれないか」と相談されたのです。

純:「砂の曼陀羅」のあとはしばらく何もやってなかったんだけど、役場から、自由にやらせてもらえて、しかも予算が出るっていう話があってね。じゃあ、さらに大きなイベントをやろうっていうことで盛り上がって、また毎週のように集まるようになったんだよね。

施設をつくることには反対し、尖ったことをやりたいからと自主企画で「砂の曼陀羅」を開催した彼ら。予算がもらえるという話が出たとき、それを受け取ることにためらいはなかったのでしょうか。

純:その頃の僕らがやりたかったことって、正直、地元のおじいちゃんおばあちゃんが見てもよくわからない世界だったと思うんだよね。

だからこそ「砂の曼陀羅」は助成金なしでやったんだけれども、やっぱりさ、みんな余裕ないし、そこまでお金はかけられないわけ。でもいつかは、お金なんか気にせずに、やりたいことを思いきりやってみたいってどこかでみんなが思ってた。

だから予算がおりるっていう話が出たときに、葛藤はあったし、抵抗がある人もいたけれども、それよりも「面白いこと」をやってみたいという気持ちのほうがみんな大きかったんだよね。

メッセージ事業とはやや距離を置いていた彼らも、よく知る役場職員から直接相談されたこと、比較的自由にやらせてもらえそうなこと、そのうえでしっかり予算がもらえることに魅力を感じました。そして、現在まで続く「アートスフィア(町が主体になってからのメッセージ事業の通称)」が誕生することになったのです。

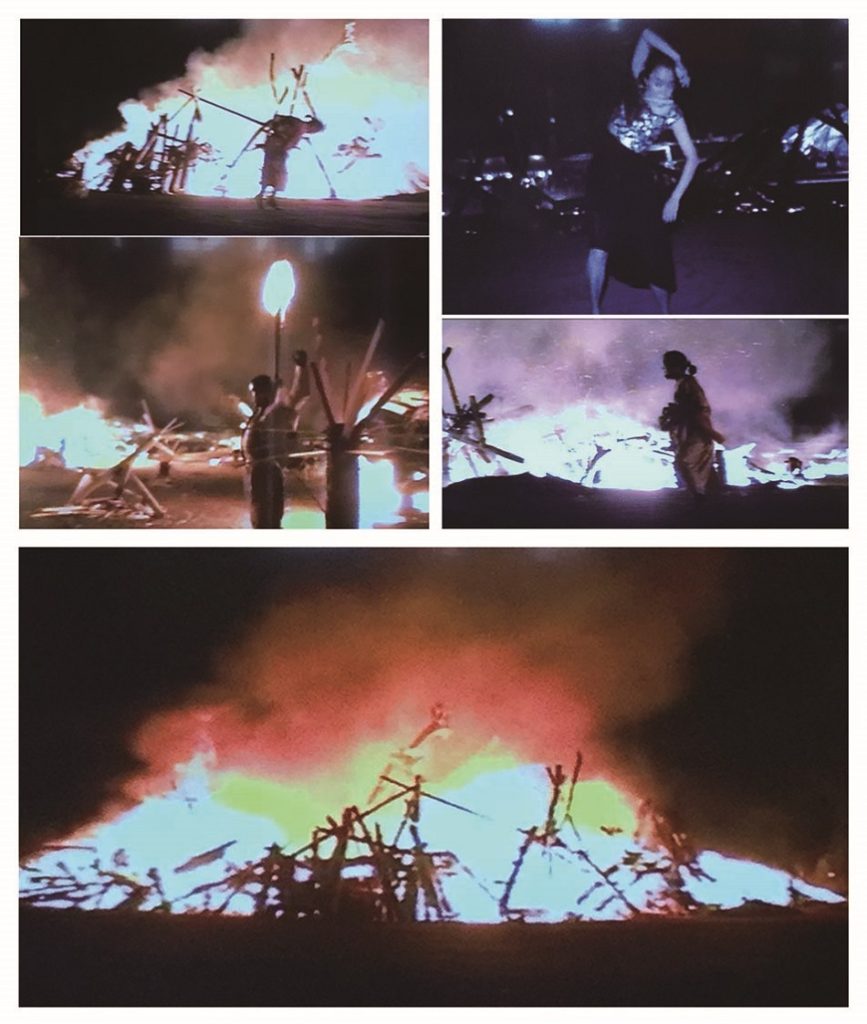

「炎・舞・響・刻」記録DVDより(撮影:加藤英弘)

純:なにしろみんな、お金はないけどアイデアだけはいっぱいもってたからね。そのときは流木を積み上げて火をつけて燃やしたらどうかって話になって、「炎・舞・響・刻」っていう大きなイベントを名倉のスポーツ広場でやったんだよね。

「炎・舞・響・刻」はアートスフィアの公式のイベントとして開催された初めての大規模イベントでした。当時の映像が残っていて見せていただきましたが、会場の3分の2が流木で埋まり、「バーニングマン」顔負けの巨大オブジェが派手に燃やされていました。

純さんいわく「ほとんど山火事(笑)」。

おそらく現在であれば絶対に許可がおりないだろう規模の燃やし方で、広場の周囲には消防団がスタンバイし、万が一に備えて消火体制も万全。ある一角では野焼きが行われ、またある一角では前衛舞踏の踊り手が、あまりの熱さに涙目になりながら踊っていたそうです。町が関わるイベントということで地域住民もたくさん見にきていましたが、あまりの先鋭的な内容にポカーンとしていました。

芸術家らも、当時はイベントの経験が浅く、アイデアが実際にどう具現化されるかはやってみないとわからない状態でした。そして蓋を開けてみれば「よくこれを行政が許可したな」と誰もが思ったほど尖った内容になっていたそう(笑)。「今だったら怖くてできない」とますよさんも笑います。

ますよ:メッセージ事業は私たちが毎年イベントをやるきっかけを与えてくれた。予算があればできることがたくさんあるし、その可能性を与えてくれた影響はやっぱりあると思う。

でもなによりよかったのは、役場がお金だけ出して何も言わなかったこと。だからうまくいったんだと思う。なにしろ芸術家って、なにかやろうっていうときに口を出されるのが嫌な人たちばっかりだからね(笑)。

もし初期の頃、行政から厳しいチェックが入り、あれもダメ、これもダメと言われていたら…? 芸術家の熱は冷め、メッセージ事業はここまで広がりを見せなかったかもしれません。

芸術家集団「きのこぷらんにんぐ」結成

その後も毎年、さまざまなイベントを企画しては開催してきた芸術家たち。そこから枝分かれするように、大きなものから小さなものまで、本当に多くのイベントが開催されるようになっていきました。

プロの芸術家が中心となって手がけるアートイベントだけではなく、地域の伝統文化である村歌舞伎を復活させようというプロジェクトが始まったり、オープンハウスや絵画教室の展覧会など、草の根のアート活動が展開されたり。メッセージ事業は、より地域に密着し、住民の活動をプロアマ問わず支援する事業になっていきました。

一方で、中心となっていた芸術家の間では疲れが見え始め、4年目を迎えた頃には、大規模イベントはすっかり姿を消してしまいます。全体としてはやや勢いに欠け、マンネリとした時期を迎えました。

そんなとき「せっかくできた人脈がもったいないからもう1度まとまりましょう」と呼びかけたのが、町会議員だった三宅節子さんです。

三宅さんは移住者でありながら、よそ者に厳しかった藤野町で初の女性議員になった方。しかも議員になる前は詩人・編集者として活動しており、芸術にも理解がありました。メッセージ事業が始まってから10年近くが経っており、このまま盛り上がらない状態が続くと予算自体が減らされるかもしれないということも危惧していました。

この呼びかけを機に、1997年、在住芸術家が久しぶりに集まりました。ミーティングはかなり盛り上がり、現在も続く芸術家集団「きのこぷらんにんぐ(以下きのぷら)」が結成されることになります。

甲州街道沿い、藤野駅前にあったシーゲル堂(現在は閉店)。アーティストの作品を販売したり、観光案内所的な役割も果たしていた。看板のイラストは、西村繁男さんが描いたもの

きのこぷらんにんぐは、藤野在住の芸術家らを中心に結成された芸術家集団。アートスフィアなどを通じて築いた芸術家ネットワークをさらに強固なものにし、自然・伝統・地域文化の再生にまでアートの範囲を広げ、住民と芸術が一体化した創造的なコミュニティを目指すことを目的としています。

中心的なメンバーはいますが、基本的には出入り自由、参加自由のゆるい集合体。ちなみに筆者も、移住してきた翌年の2007年に仲間に入れてもらっています。とにかくきのぷらが手掛けてきたことはびっくりするほど多く、メンバーが個々に関わっているものにまで範囲を広げれば、もはや数えきれないほどです。

たとえばアートスフィアのパンフレットを兼ねたフリーペーパー「ファジノート」の制作(1997~2000年)、動植物の分布やハイキングコースのほか、在住芸術家の自宅やアトリエが300箇所近くマッピングされた幻のお散歩マップ「藤の細道」の制作・販売(2001年。2019年、個人情報は省いた内容で復刻)、駅前にあった薬局をインフォメーションショップに改装した「横山薬品改めシーゲル堂改造計画」(2001年)、小中学校の芸術体験授業への協力、駅前観光案内所「ふじのね」の内装や企画コーディネートなど。

しかしなにより、きのぷらの代名詞といえば、1997年から2015年まで形を変えながらも18年続いたイベント「藤野アート収穫祭~こもりく~」です。

「こもりく」はそれ自体がアートだった

神奈川県立藤野芸術の家で、藤野大田楽~アートきのこ商店街~藤野アート収穫祭と名前を変えながら開催してきたこのイベントは、地元住民を中心に、毎年大勢の人で賑わいました。2006年に会場をサイレントリバーキャンプ場に移すと、イベント名も「藤野アート収穫祭~こもりく~」に。ほとんど宣伝しなかったにもかかわらず、毎年1000人以上がやってくる知る人ぞ知るイベントとなりました。

森の中にライブステージがあり、飲食店が出て、作家さんが好きなところにテーブルを出して作品を売る。ワークショップやライブペインティング、作品展示などもあり、希望者はキャンプもできるし、子どもたちは川や森で遊ぶこともできる。

こうして内容を文字にすると、よくあるイベントと大差はないのかもしれません。それなのにこもりくには、参加した誰もが魅了されてしまう、居心地の良い空間がつくり出されていました。

こもりくでは、何も決まりごとがないのに、すべてが平和に滞りなく進んでいきます。ゆるさを失わないのに、自然発生的にみんなが協力しあい、ちゃんとイベントがつくられていく。トラブルはほとんどなく、たとえば、ゴミ箱を設置しなくてもゴミを捨てていく人はまずいません。

スタッフも含め、みんなが楽しそうで、こもりくというクリエイティブの大きなうねりの中に、自然体の自分がそのまま放り込まれていくかのような不思議な感覚がありました。

純さんは、当時を振り返ってこう言います。

純:こもりくはさ、「その空気をつくること自体が芸術」だったんだよね。

そう言われて、ハッとしました。あの唯一無二の心地よい空気感の正体、つまりあれはアート作品だったのか、と。

だからこそ、アートがアートでなくなりそうになったときの決断も潔いものでした。

最後の2年間は綱子地区広場に会場を移し、イベント名も「つなごもりく」に変更。人が増えすぎてイベントの方向性が変わってきたこと、それによりスタッフが楽しめなくなりつつあったこと、長くやりすぎてちょっと飽きてきたこと(笑)などから「もう十分地域の役に立ったし、役目は終わった」と、18年続いたイベントを終了したのです。

芸術だけじゃない、藤野の活動

「子どもたちの心と身体を解放する居場所をつくりたい」という母親たちの思いから始まった「ふじのキッズシアター」(写真提供:三宅岳)

一方で藤野には、一連のアート関連の動きとはまったく別の動きもたくさんありました。

たとえば初期の頃、在住芸術家を結びつけたもうひとつの場所が「マッコー保育園(現・のびるっこ保育園)」です。当時、20代後半から40代と子育て真っ最中だった芸術家らが、自由保育で知られた「マッコー保育園」に子どもを入れ、保護者同士としてつながっていったのです。のちにこのつながりから生まれたのが、アートスフィアのいち企画でもある「ほがらカーニバル」や子ども劇団「ふじのキッズシアター」です。

また同じ頃、藤野界隈は産業廃棄物処分場や残土処分場として業者に狙われるようになっていました。そして、これを危惧した住民が中心となって環境運動が始まりました。本格的な環境調査を何年もかけて行うなどし、これに参加していた芸術家も大勢いたそうです。

さらに2000年代に入るとシュタイナー学園やパーマカルチャーセンターができ、芸術家に限らず、暮らしや環境、教育、農や食に関心のある自然派の人々の移住が加速していきます。2009年には持続可能な社会をつくる市民運動「トランジション藤野」が始まり、全国的に注目された「藤野電力」や「地域通貨よろづや」など、芸術とはちょっと違う角度からのカルチャーも誕生しました。

ますよ:シュタイナーもトランジションも、私たちとはちょっと違うんだけれども似てる感じもあったからうまくいった。私たちも、幅が広くなったことでマンネリ化がストップしたところがあったよね。

その結果どうなったかというと、藤野は単なる「芸術」だけでは語れなくなっていきました。

純:藤野の歴史には、もちろんアートスフィアはあるんだけれども、環境の活動もあったし、保育園のつながりから生まれた取り組みもあったしシュタイナーもパーマカルチャーもトランジションもあった。

それはさ、全部違うところから始まってるんだけど、全部絡んでるんだよね。別々のものじゃなくて、クリエイティブな部分では統一されてる。だから芸術家もほとんどのことに絡んでるんじゃないのかな。

つまり、さまざまな事柄に対しての垣根がなく、あらゆる分野が混ざり合い、絡み合うようにして育まれているのが、現在の藤野というわけです。

藤野にはヒエラルキーがない

取材は、純さんが数年かけてセルフビルドしたオフィススペースにて

しかしなぜ藤野は、さまざまなカルチャーが絡み合う、多様性のあるまちになっていったのでしょうか。

純:ほかの地域とのいちばんの違いは、違うジャンルの人同士が普通に出会えたっていうことかな。芸術家がたくさん住んでいるまちはほかにもあると思うんだけど、陶芸家は陶芸家、彫刻家は彫刻家っていうふうに同じ専門同士で集まったり、思考や価値観の近い人たちだけで集まるっていうことが多いんだよね。

でも藤野では誰でも自由に参加できて、たくさんの人が一堂に集まるようなパーティが開かれていたから、いろいろな人と知り合えた。それは、前提としてそういうヒエラルキーがなかったからじゃないのかな。

ますよ:藤野はずっと親分がいないんだよね。言い出しっぺはいたかもしれないけど、そこには自主的に参加してる人たちばっかりだった。場所だけはあるよっていう感じで、いろいろなジャンルの人が誰にも命令されないで、手づくりでやろうっていうことから始まった。「作品をつくりなさい」じゃなくて「やりたかったら作品をつくればいいよ」っていう感じかな。

純:そうだね。ヒエラルキーがないっていうことは、つまりリーダーがいないんだよね。僕もすごく不思議だった。普通だったらリーダーシップをとりたがる人が出てくるはずなのに、1度も出てこなかったから。でもそれはさ、初期の頃から藤野にいたマサさん(※造形作家の高橋政行さん。藤野のシンボルでもある「緑のラブレター」の作者)や西村さんがオープンな人だったからだと思う。

リーダーがいなくても物事が成立するってなかなか起こり得ないことなんだけど、マサさんや西村さんは、そういうヒエラルキーやリーダーシップを出さない雰囲気があるでしょう。ほかの人も影響されて、ヒエラルキーはご法度みたいに自然となっていったんだよね。

そこにある「お金ではない価値」

ますよ:藤野は縦社会がまったくなくて、つながりが全部、横なんだよね。そしてすごくオープン。男女も年齢も関係なく、若い人の考えも取り入れるし、発言する場所もある。そういう土台をつくってくれたのは、私もやっぱり西村さんたちだったと思うな。

西村:いや、そんなことはないよ。結局、そうやってみんなで何かやるのが楽しかったっていうだけでさ。毎日、仕事だけをやっていたら本当にそれだけになっちゃってつまらない。でも藤野では、年齢とか職業とか関係なく、いろいろな人と何かやる場があるから面白いんだよね。

ますよさんが「それに藤野はさ、やりたいと思ったことがなんでもできちゃうんだよね」と続けました。

西村:そうそう。できるよね。「こういうのやりたい!」って手をあげれば大抵は仲間が手伝ってくれるから。

ますよ:どうしようって相談すると、誰かがポロっといいアイデアをくれて「それいいね!」「やろう!」ってなって話がどんどん進んでいく。

西村:得意なことをみんなが持ち寄るんだよね。ますよは事務的なことができるでしょ。デザインやアイデアは純さんだし、企画はまこっちゃん(※げきだんはてなのうそまことさん。人形劇や子ども向けライブを行い、藤野の子どもたちに大人気)で、テントを建てたりステージをつくるのはマサさん。

ますよ:みんな、自然と役割が決まってるの。そして自分の役割には責任をもつ。私なんか細かい事務作業は得意だけどアイデアはちっとも出ないから、誰か面白いアイデア出さないかなーってずっと待ってたりするの(笑)

とはいえ、ほとんどの企画はボランティア。時間も労力もかなり取られているはずです。それでも彼らが地域で活動し続けてきた理由は「お金ではない価値」をそこに感じてきたから。仲間でひとつのものをつくる。得意なことやできることでそこに参加する。自由に表現できる。とにかく遊べる。「そういうことが楽しかった」と、3人ともが口を揃えます。

応援してくれる。だから、誰もがアートの当事者になれる

純:僕が藤野でいちばんすごいと思ってるのが、10代から70代までみんなが一緒に何かやってるっていうこと。たとえば若い子がこれをやりたいっていったときには、絶対に西村さんも僕もますよも応援する。そんなもん面白くないっていう人がいてもおかしくないと思うんだけど、藤野では絶対にそうはならないんだよね。

SNSでさ、くだらない写真でも「いいね」って押したりすることあるでしょ。その感覚がきのぷらの最初にもあってさ。若い子がやりたいことをちょろっと言ったら、みんなが「いいね!」ってなって、どんどん盛り上げて大きくしちゃう。

次の世代の人たちにもそういう空気は伝わってる気がするし、だからこそ最近「そらにわ」みたいに、若い子が立ち上げた新しいイベントも生まれたんじゃないかと思うんだよね。

そう言われて思い出すのは、私自身のことです。

フラリと訪れた「こもりく」の空気感に魅了されて移住を決めた私が、きのぷらに混ぜてもらった当時はまだ20代。きのぷらの中でもいちばん若く、みんなに大層かわいがってもらっていました。

当時はライターの仕事もやめていたので、アーティストでもクリエイターでもありません。それでも「若いのによくここを見つけたね!」と大歓迎され、夜な夜な繰り返されるくだらない話の数々に心から笑い、そこから生まれるクリエイティブな発想と、動けばすぐ形になる行動力と技術力にワクワクの連続でした。

そんな私が「いつか藤野のミニコミをつくりたい」とこぼしたときにみんなが応援してくれ、資金的な援助までしてもらったのです。このミニコミがきっかけでいくつか仕事がもらえるようになり、再びライターとして独立することができました。今こうしてこの原稿を書いているのも、このとき、実績がなかった私が「やりたい」と言ったことをちっともバカにせず、きのぷらのみんなが背中を押してくれたからにほかなりません。

こんなふうに、藤野にはアクションを起こす人を応援する気運があり、そのためか、誰もが行動を起こすことを躊躇わないところがあります。

昔、歌を歌っていた人がまた歌うようになり、子どもの頃に絵を描くのが好きだった人がまた描くようになる。30代や40代で楽器を始める人がいたり、お芝居に初挑戦する人もいます。趣味でつくっていたものがいつのまにか売り物になって作家になるという人もいますし、直接的にアートに関わりがなくても、人生観が変わって転職したり、起業してしまうという人もいるのです。

芸術もクリエイティブもプロフェッショナルだけのものじゃない。誰もがアートの当事者になれるのだということを、藤野というまちは証明しています。

藤野の芸術は「生活に根付いた芸術」

さらに、こうした藤野独特のアート観が形成された理由のひとつは「子どもの存在」だったのではないかと彼らは話します。子育て世代の芸術家が多かったことが、アートを身近なものへと近づけていったのではないかというのです。

ますよ:子どもがいると、アートっていってもいわゆる芸術家の展覧会みたいなものとはまったく違う形のものになるんだよね。芸術家の高い目線じゃなく「生活に根付いた芸術」みたいな感じになっていく。たとえば人形劇とか絵画教室とか、絵本づくりのワークショップとかね。

メッセージ事業の申請書にも書いたんだけど、もともと私たちは、絵を描いて高いお金で売るのが芸術家じゃなくて、なにかをつくっていたらそれはもう芸術家なんだっていうことを伝えたいと思ってイベントを始めたところがあった。

そういう発想でやっていると「藤野にきてさえくれれば誰でも好きなところに引っかかる」っていう感じになるんだよね。だからシュタイナーの人やトランジションの人がきても、入りやすかったんだと思う。

純:僕なんかも子どもができて、こっちに引っ越してきたからね。アートに限らず、トランジションもシュタイナーもパーマカルチャーも同じだと思うんだけど、「子ども」とか「これからの未来につなげる何か」っていうことが、常に藤野のキーポイントになってると思う。

純:たとえば大人がオープンで遊んでるときって、子どもも楽しいでしょう。そうすると、大きくなってもそういう場に平気で入ってこれるように育つんだよね。

お父さんがやっていたら大工もやれるようになるし、人前で物怖じしないで楽器を演奏するようにもなる。それは小さい頃からそういう自由な空気の中で遊んできたから。つまり藤野の人たちはさ、アートのおかげですべてのことから自由になれたんだよね。

藤野は心がオープンになる場所。単なる自然豊かなまちじゃなく「心が自然に戻る場所」っていうのがいちばん近いのかな。かといって「藤野は面白いです! 進んでます!」っていうことを看板にしていたら、意識が高い人たちだけの集まりになってつまらなかったんじゃないかと思う。

そうじゃなくて、自由でオープンで、誰でも入り込める優しい場所だったっていうことが大切なんだよね。

芸術家に限らず、あらゆる分野の人がひっきりなしに移住してきている現状を思えば、それは実際にそうなっているのだと思います。また、こうした優しく自由な環境で育った2世、3世の世代が、近年、その感性をいかんなく発揮し始めています。藤野が単なる芸術村にとどまらず、さまざまな活動の広がりを生み出している背景には、やはりこうした垣根のない、藤野独特のマインドがあるようです。

純:最初にきのぷらで「ファジノート」っていうフリーペーパーをつくったときにね、キャッチコピーをふたつつくったの。ひとつは「藤野では勝負パンツを履かない」、もうひとつは「心のヌーディストキャンプ」(笑)。ふざけてるけど、これ、本当に大事なんじゃないかなと思う。

勝負パンツを履かないまち、藤野(笑)。「空気をつくること自体が芸術だった」という純さんの言葉を改めて反芻します。それはこもりくに限らず、藤野の魅力そのものの正体だと言い切ってしまっていいのかもしれません。

藤野は「究極の芸術村」かもしれない

昔を思い出して、話が尽きない3時間オーバーの楽しい取材。とはいえ、ゆるく楽しい藤野らしく、その半分以上が取材というよりも雑談でありました

最近では芸術祭やアート・イン・レジデンスなど、大々的に芸術でまちおこしをしている地域が増えています。最初期のメッセージ事業もまさにそういった計画で、野外彫刻展では海外も含む著名芸術家の作品が多数展示されました。また、在住芸術家が突っぱねたというアートリゾート芸術村計画では、芸術系の施設がつくられ、芸術家はもとより、観光客が大勢やってくることを想定しています。

しかし現在、そういった派手さは藤野には微塵もありません。メッセージ事業はあくまで地域住民のアート活動の支援という位置付けです。芸術村構想は、当初の予想とはまったく違う方向へ進んできたといえるでしょう。

ところが事業自体は、藤野町が相模原市に吸収合併されてなお、30年以上も続いています。それはなぜかと考えてみると、やはり、地道な草の根の活動が地域にもたらした活気とそれを下支えする「空気」の醸成に、多くの人が確かな手応えを感じてきたからではないかと思うのです。

結果的に移住者は増え、一定の経済効果も生み出しています。見えないものが、見えるものの土台には確かにあると、誰もが実感できているのです。

まちの空気自体がアート。

このコミュニティ自体がアート。

だとすれば、ある意味で藤野は究極の芸術村なのかもしれません。その事実は、このまちの未来へとつながる希望であり、無限の可能性ではないでしょうか。

(取材・執筆:平川友紀 写真:袴田和彦)

記事を書いた人

平川友紀(ひらかわ・ゆき)

リアリティを残し、行間を拾う、ストーリーライター/文筆家。1979年生まれ。20代前半を音楽インディーズ雑誌の編集長として過ごし、生き方や表現について多くのミュージシャンから影響を受けた。2006年、神奈川県の里山のまち、旧藤野町(相模原市緑区)に移住。多様性のあるコミュニティにすっかり魅了され、現在はまちづくり、暮らしなどを主なテーマに執筆中。きのこぷらんにんぐメンバー。元ひかり祭り実行委員会メンバー。ぐるっとお散歩篠原展参加。その他、藤野でのさまざまなイベントや地域活動に関わっている。現在は山々に囲まれた篠原地区の奥地に居住。藤野では「まんぼう」の愛称で親しまれ、藤野地区の魅力を発信し続けている。